コラム:「ふつうの子」でだいじょうぶ (農研機構 兼松 聡子 氏)

植物病理学を専攻するまで

◎小学生のころ

植物を観察するのが好きでした。学校の帰り道にあるコスモスや、食べられると聞いたノビルを抜いて持ち帰り、庭の隅に植えたりしていました。山道の路傍にあるスミレに花びらの色が真っ白なのを見つけて連れ帰り、珍しいと喜んでいました。でも、庭に増えてくると父親に見つかり、「雑草を増やして!」と叱られて全部抜かれてしまう、というようなことを繰り返していました。

◎高校生のころ

とある村から県庁所在地の高校に通いはじめたのですが、物理と数学が全く苦手で全然ついていけないのです。そんな私にも、優秀なクラスメイトたちは、原理や基礎から丁寧に教えてくれました。世の中にはホントに賢い人たちがいるのだなぁ、と思いました。

進路を選択する時期になり、自立して生きるため手に職をつけねばと考えました。お医者さんにはなれそうもなく、じゃあ植物のお医者さんだ!食べ物は大事だけど、日本への輸入が続いて一緒に病気が入ってきたら大変で検査する人が必要だろう。きっとそこには職があるはず!と思い、なぜかココで植物病理学を志す、と周囲の友人に語っていたそうです。

担任の化学の先生に、理系に進みたいことを伝えると、猛反対されました。悪いこと言わないからやめておけ、と。得意科目は音楽と国語のみだったので、先生の気持ちは良くわかりますが希望は変わりませんでした。そして、件の友人からのアドバイス「困ったときは4択のうち2を選べ!」(正解確率を調査したとの弁)のアドバイスが功を奏したのか、なんとか農学部に入学することができました。

植物病理学を専攻してから

◎大学生のころ

大学で研究室の選択時期になり、初志貫徹?で、植物病理学教室を希望しました。研究室見学には同級生の女子と行ったのですが、新入生歓迎会での破天荒な先生に怖気づいた友人には逃げられてしまいました。研究テーマを振り分けていただく頃、大橋祐子さんの書かれたウイルス感染によるPRタンパク質の総説*1を偶然目にして、なんだか楽しそうだと思いウイルスを希望しました。耐熱酵素によるPCRが実用化される少し前の頃です。

在籍研究室ではウイルスは超亜流のテーマだったのですが、卒業までの1年、先輩とふたりで、温室で植物を育ててウイルスを接種したり、壊れそうな超遠心機を見守りながら(真空が切れることがあるらしいので回転中の見張りが必要でした)ウイルスを純化したりしていました。封入体の構造がそのウイルスの特徴と異なるようだとワクワクしたのですが、外被タンパク質を電気泳動したら2種ウイルスが混在していたことが分かりました。使用していたサンプルの単病斑分離*2が上手くいっていなかったのだ、とがっかりしました。試験に使用するサンプルの大切さを学びました。

◎研究者への道-農研機構(の前身)へ

院試を受けたり、企業や地方自治体、農研機構(の前身)の職場訪問や面接試験を受けたりする中で、大学の先生に「植物検疫の仕事も良いけれど、研究も楽しいよ。」とお聞きし、初めて研究職を意識しました。農研機構の先輩職員の「仕事しながら(研究を)学べるよ。」との言葉に惹かれ、また、研究には「ココまでで終わり」という限界が無いように感じられたのが魅力的で、農研機構に入れてもらうことになりました。

◎難防除病害との格闘-白紋羽病研究

果樹病害の研究室に配属となりました。「何の病気が問題になっていますか?」と上司に尋ねたところ「白紋羽病」とのこと。無菌操作や糸状菌の分離をイチから教えていただきました。研究の歴史が長い難防除病害で、いったい何を研究したら良いか分からず、現場で発病状況を見せていただいたり、毎日図書室に通ったりしました(インターネットは未だ無かった)。

宿主範囲がとても広い病気なので、宿主の抵抗性を抑える何かを持っているのでは?と思い、白紋羽病菌が産生する植物毒素に注目し、突然変異を誘導して毒素を作らない菌株を作りました。結果は病原性に結びつかず、なんだかなぁ……な結果でしたが、毒素の分析法を指導して下さった他分野の先輩職員に励まされて修士論文のつもりで初めての論文を書きました。

◎粘り勝ち-胴枯病研究

そんな訳で白紋羽病の研究が行き詰ってしまったので、上司が手掛けておられた胴枯病菌の研究を引継ぎました。PCR-RFLP*3からシークエンス解析への過渡期で、果樹の胴枯病菌のDNAによる系統解析を行いました。高い試薬を買う研究費は無かったので「出世返しをします!」とか言いながら、隣の研究室長をしておられた石井英夫さんのフリーザーを漁って高価な酵素などを使わせてもらいました。それまで別種とされていた菌がDNA解析で同種と推定されたため、生物的種としても一緒か?を知りたくて、せっせと交配試験を行いました。時間はかかったのですが、交配して子のう殻*4を形成し次世代につながることが明らかになりました。個人的に教えを乞うていた小林享夫さんに「粘り勝ちですね」と声をかけていただき、その言葉がとても嬉しかったことが思い出されます。

◎再び白紋羽病研究へーマイコウイルスの可能性

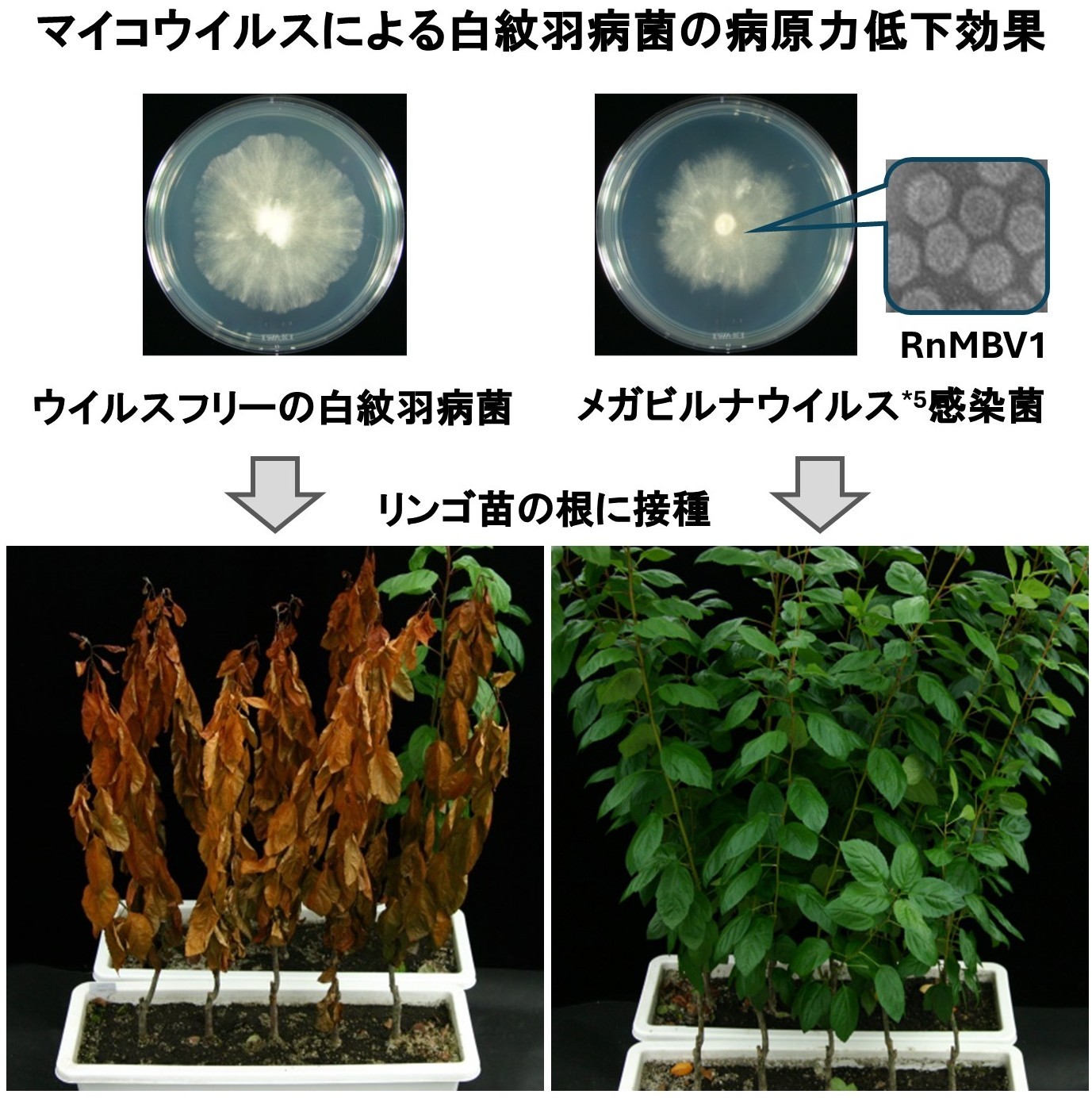

その後、もう一度白紋羽病にチャレンジし、マイコウイルスの活用という糸状菌とウイルスの双方を研究対象にする機会を得ました。白紋羽病菌に感染するマイコウイルスを探索し、その中から菌の病原力を弱めるウイルス(図)を探し出して白紋羽病防除への利用を目指します。人や植物には悪さをしない(感染せず)、病原菌のみを弱めるウイルスを使う試みです。詳細は長~くなるので割愛しますが、そこで出会えた皆さまとそこで見た世界は、私の宝物です。ちなみに、この期間に出産を経験したのですが、妊娠中は体力的な無理はせずに論文を書くことをお勧めします。出産後の育休中でも良いのですが、産後しばらくは子育てに気持ちが没頭するし、そうすることが人生にとって大切にも思いました。出産前に論文を書いておくと、休暇中に業績が形になってくるので、キャリアが長く途切れないように見えて気持ちの上でもラクになると思います。

進路を選択中の皆さまへ

私の見し草がいったい何の役に立つのか自問自答しましたが、「ふつう」で大丈夫なことを当時の私に伝えるつもりで書きました。研究・開発を続けることで、新たな現象を発見する愉しさ、実験が上手くいかないときの試行錯誤、研究予算を確保する大変さ、一人ではなくてチームで成果を加速できる楽しさ、そして成果を農業現場で使ってもらえる嬉しさ、色々あるけれど、対象への「好奇心」と、ちょっとの粘りがあれば、道は開けると思います。

私はその時々に出会った言葉に惹かれて歩いてきました。ここまで読んでくださった貴方も(よろしければこれからも)植物病理学をご一緒しましょう!

用語説明

*1. 大橋裕子さんの総説

化学と生物(1990)28(5) 316-326

今回の総説を書くにあたり探してみました。たぶんこれだ!と思います。就職後にお会いできたのですが、気さくに研究の相談に乗って下さる方でした。

*2. 単病斑分離

植物病の病斑から単一の病原ウイルスを分離し、純粋な病原体株を得るための方法。糸状菌の場合は、単胞子、又は単菌糸分離、細菌の場合は単コロニー分離と呼ぶ。これにより、病原菌の特性や病原性を正確に評価でき、病害抵抗性の研究や育種に役立つ。

*3. PCR-RFLP

Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphismの略。DNAの特定領域をPCRで増幅し、制限酵素で切断して断片の長さの違いを分析する手法。これにより、遺伝子多型や種の識別が可能になる。

*4. 子のう殻

子嚢菌類が交配(接合)して形成する構造物である。胴枯病菌の病原体であるDiaporthe属菌の場合は、植物組織内に埋没した亜球形の子のう殻の上部から組織外に頸部が伸びており、その内部には2細胞からなる子のう胞子が8個含まれる子のうが大量に形成される。ちなみに、子のう胞子は減数分裂後に倍加するので、同じ遺伝子を持つ胞子が2個づつ4ペア形成される。

*5. メガビルナウイルス(RnMBV1)

メガビルナ科に属するマイコウイルス(糸状菌に感染するウイルスの総称)の1種である。直径約50 nmの球形粒子に2分節のウイルスゲノムを有する。白紋羽病菌に感染させると菌の病原力が低下して、リンゴ苗など植物へ病気を引き起こしにくくなる。

プロフィール(掲載時現在)

兼松 聡子

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構) 植物防疫研究部門 研究推進部長

平成3年より日本植物病理学会会員となり、編集委員、病名委員の担当歴あり。

令和2ー5年度 男女共同参画委員(現ダイバーシティ推進委員)長

令和6年度ー現在 理事

農研機構植物防疫研究部門HP: https://www.naro.go.jp/laboratory/nipp/index.html